天津海河传媒中心旗下津云新媒体联动天津广播推出的“沿着班列看上合”大型跨国融媒体采访活动,近日走进中建六局承建的蒙古国马克塔项目,聚焦驻津央企在乌兰巴托建设超高层地标的奋斗故事,感受中蒙在合作中走向共赢的友谊。请看津云专题报道《相遇蒙古:“中国建造”点亮乌兰巴托》和《记者手记:在乌兰巴托,我们触摸到了“中国建造”的温度》。

津云客户端

相遇蒙古国:“中国建造”点亮乌兰巴托

在蒙古国首都乌兰巴托,当“钢铁驼队”的汽笛声划破草原的晨雾,中欧班列风驰电掣着将天津港的繁忙与草原城市的建设热潮紧密联系在一起。这条横跨亚欧大陆的“绿色通道”不仅为乌兰巴托输送着高楼拔地而起所需的建材与设备,更将“中国建造”的智慧与速度带到了蒙古国的心脏。

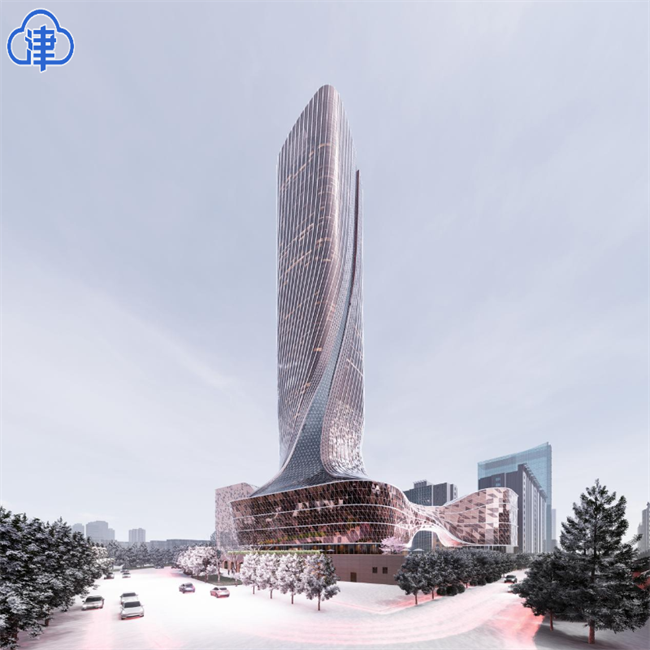

8月21日,“沿着班列看上合”大型融媒体报道组记者抵达蒙古国首都乌兰巴托市,实地探访了一座由天津企业承建的超高层地标建筑项目——马克塔。这一备受瞩目的城市综合体项目,由中国建筑第六工程局有限公司承建,总建筑面积约14万平方米,主塔高度约200米,大厦集主塔、博物馆和体育中心于一体,建成投用后将成为乌兰巴托市的新地标,草原上的第一高楼。

据项目总工程师张洋介绍,马克塔的设计融合了现代科技与蒙古国传统文化,外观如载歌载舞的蒙古族女子翩翩起舞,裙房与塔楼呈流线型,宛如飞舞的裙摆;外立面采用玫瑰金色调,又如明亮燃烧的火炬,点亮乌兰巴托的夜。

马克塔的建设面临诸多挑战,尤其是极端的气候条件——当地夏季短暂,冬季漫长,最低气温可达零下40摄氏度,全年温差接近70摄氏度。为确保工程质量与进度,中建六局专门派出博士团队,先后攻克了严寒条件下富水角砾层桩基施工,冬季高强混凝土配置、泵送与养护以及钢结构超低温焊接等一系列关键建造技术难题。

“2024年1月,我们冒着零下29摄氏度的极寒,成功完成了首根灌注桩的工程,刷新了蒙古国的低温施工新纪录,为项目推进奠定坚实基础,也展示出‘中国建设’的实力!”张洋自信地说。

技术支撑离不开人才的融合。在项目现场,记者还遇到了蒙古国青年工程师诺民。他曾在中国留学,如今回到家乡参与马克塔建设。他感慨道:“小时候,中国建材运到乌兰巴托耗时很久。如今‘草原之路’班列开通,建材10天就能抵达,工期大大提前。”他表示,希望能用自己学到的知识与技能建设家乡,成为中蒙友好的使者。

中建六局在蒙古国的布局不止于此。该公司还承建了宗巴音-杭吉铁路的宗巴音铁路桥,助力当地矿产资源高效外运。中建六局国际公司有关负责人时亚洲表示,中建六局立足蒙古国“矿产资源富集、基建需求迫切”的特点,以“资源贸易合作为翼、民生工程建设为桥”的思路,深度参与蒙古国建设。在即将举办的上合组织天津峰会背景下,公司将依托“多边合作平台”继续推行资源换基建”合作模式,实现“以资源贸易反哺工程建设”的良性循环,推动多边合作与可持续发展。

中蒙贸易往来不仅为两国经济发展注入强劲动力,更是惠及民生、增进人民福祉的重要桥梁。蒙古国商贸厅副主任Magnaibaatar在接受采访时表示,中欧班列的开通让蒙古国的优质矿产、农牧产品更便捷地走进中国家庭,也让中国先进的技术和设备进入蒙古国市场,丰富了两国人民的生产和生活。这种互利共赢的经贸合作,深化了相互依赖与信任,拉近了民众之间的距离,为中蒙全面战略伙伴关系奠定了坚实的民意基础,是真正造福两国人民的民心工程。

津云客户端

记者手记 | 在乌兰巴托,

我们触摸到了“中国建造”的温度

乌兰巴托,蒙古国大草原上的城市明珠。当我们初次踏上这片土地时,便发现了不少隐藏的惊喜。汽车行驶在机场大道上,触目可及的是一望无际的大草原、五彩斑斓的房屋和洁白的蒙古包,绿意满满悦动着鲜活的气息。而城市中心则完全不一样,写字楼和商贸广场间西装革履的职场精英为这座年轻的城市平添了不少“国际范”,成吉思汗广场则沉淀了游牧民族的历史和文化记忆。这是一座古老又年轻的城市,处处体现着草原民族风情与国际潮流的交融与律动。

清晨,8月的风带着草原凉意拂过脸庞。市中心,一座200米高的高楼正拔地而起。这是中建六局承建的马克塔项目施工现场,也是我们“沿着班列看上合”报道组C路记者到达的第三个采访点位。在这里,我们看到的不是钢筋水泥的冰冷,而是处处涌动着的“中国建造”的智慧与温度。

在零下30℃的低温环境中挖开硬似铁板的土地,再向下钻探三十米完成建筑地基灌注桩,这是怎样一种挑战?项目总工程师张洋的讲述,让我们感受到了“中国建造”面对极限挑战时的坚定与从容。他说,乌兰巴托的冬季漫长,施工作业大部分都是在低温环境里完成的。就是在这样不利的条件之下,2024年1月,项目团队冒着极寒完成了首根灌注桩,刷新了蒙古国的低温施工纪录,也为这座超高层建筑再添荣光。

“我们不是来‘走过场’的!”张洋的眼神坚定,“而是要用中国技术,留下一座百年地标。”那一刻,我们仿佛看到了项目团队在风雪中奋战攻坚的身影,看到了混凝土在严寒中凝固的奇迹——这不仅是工程的胜利,更是意志的胜利。

更让我们难忘的,是“中国建造”背后的人文交融。蒙古国青年工程师诺民曾在中国留学,如今他回到家乡,站在马克塔的工地上,用流利的中文讲述着中欧班列如何将建材10天内运抵现场,让工期大大提前。他说:“我希望用学到的知识建设家乡,做中蒙友好的使者。”诺民的笑容像极了大草原上最纯净的阳光。原来,“中国建造”不仅输出技术,更在播撒友谊的种子。

连日来的采访过程中,我们在天津东疆港目送“钢铁驼队”满载出发;在二连浩特口岸记录了班列穿越国门的瞬间;在乌兰巴托见证班列融入草原怀抱。我们采访了集装箱公司员工、火车司机、铁路调度员、建筑博士、青年留学生、政府官员等众多班列的守护者、见证者、受益者,听他们从不同角度讲述班列的故事。这一切,最终都汇聚成马克塔工地上的一根钢梁、一捧混凝土。我们突然明白,“中国建造”的实力,不仅在于高楼万丈、铁路纵横,更在于它如何将技术、效率、品质与人文关怀融为一体,如何在异国他乡,点亮一座城市的夜空,也点亮人心的灯火。

当夕阳为马克塔镀上金边,我们仿佛看见,一座中蒙友谊灯塔矗立在城市中央——钢铁骨架诉说着一个关于合作、信任与共同未来的故事。

来源:中国建筑第六工程局有限公司